产生幻觉时为何会看到这些图案?

利维坦按:想必各位都有过“眼冒金星”的经历,不管是饿的,还是蹲久了造成的,我们都会瞬间“看”到很多四处乱跑的星斑,其实它有一个专业名称叫运动光幻视(kinetic phosphene),这往往都是由于脑部血液供应受阻,造成眼部眼底视网膜血管暂时性缺血所导致的。

当然,我们的大脑经常欺骗我们,人的大脑中有专门负责传递视觉信号的神经细胞,这些细胞通常情况下会把我们眼睛传递进来的信息“翻译”成老虎、云朵、大海和火焰等任何东西,但在一些特殊情况下,如致幻剂的作用下,大脑视觉皮层的电活动模式发生了变化,从而导致了某些类型幻觉图案的出现。如今,我们终于明白了那些幻觉图案与视⽹膜细胞盘状结构、视觉⽪层⽹格/柱状神经结构间的空间关系直接相关。但最有意思的问题是:为何在正常情况下,我们很少出现幻觉?我们的大脑进化出了何种机制,使得我们在看到危险状况的时候,可以免于幻觉?

乌羽玉,又称为威廉斯氏仙人球。乌羽玉及其同属的银冠玉均含有精神生物碱,如麦司卡林等,会使人产生幻觉。故被用在宗教致幻剂及多种宗教超越上,包括冥想及迷幻药治疗法等。美国原住民很久以前就已经使用乌羽玉属作为仪式及医药用途。食用过多会危害生命。图源:Cacti, Succulents & Caudiciforms

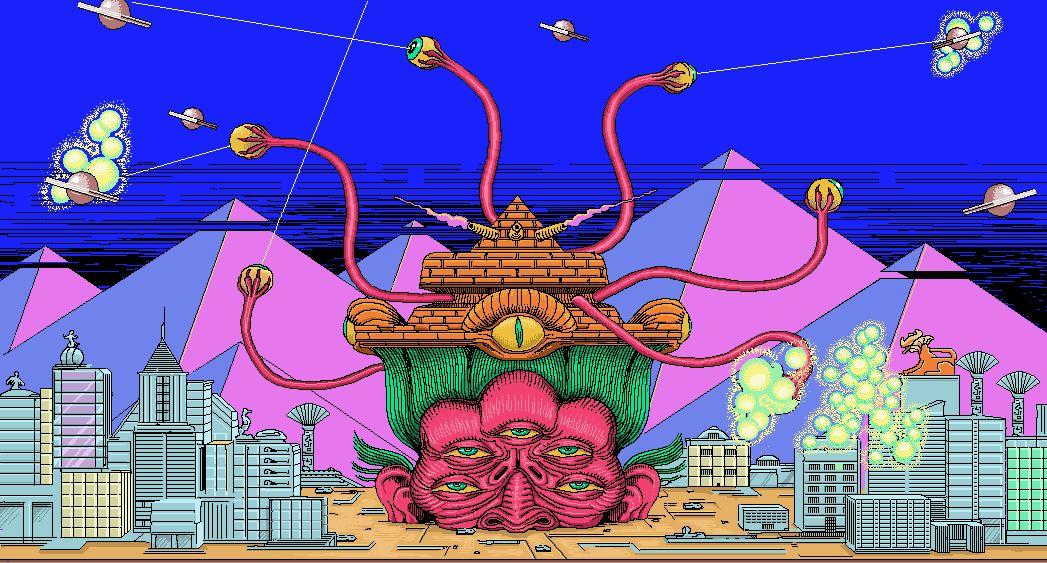

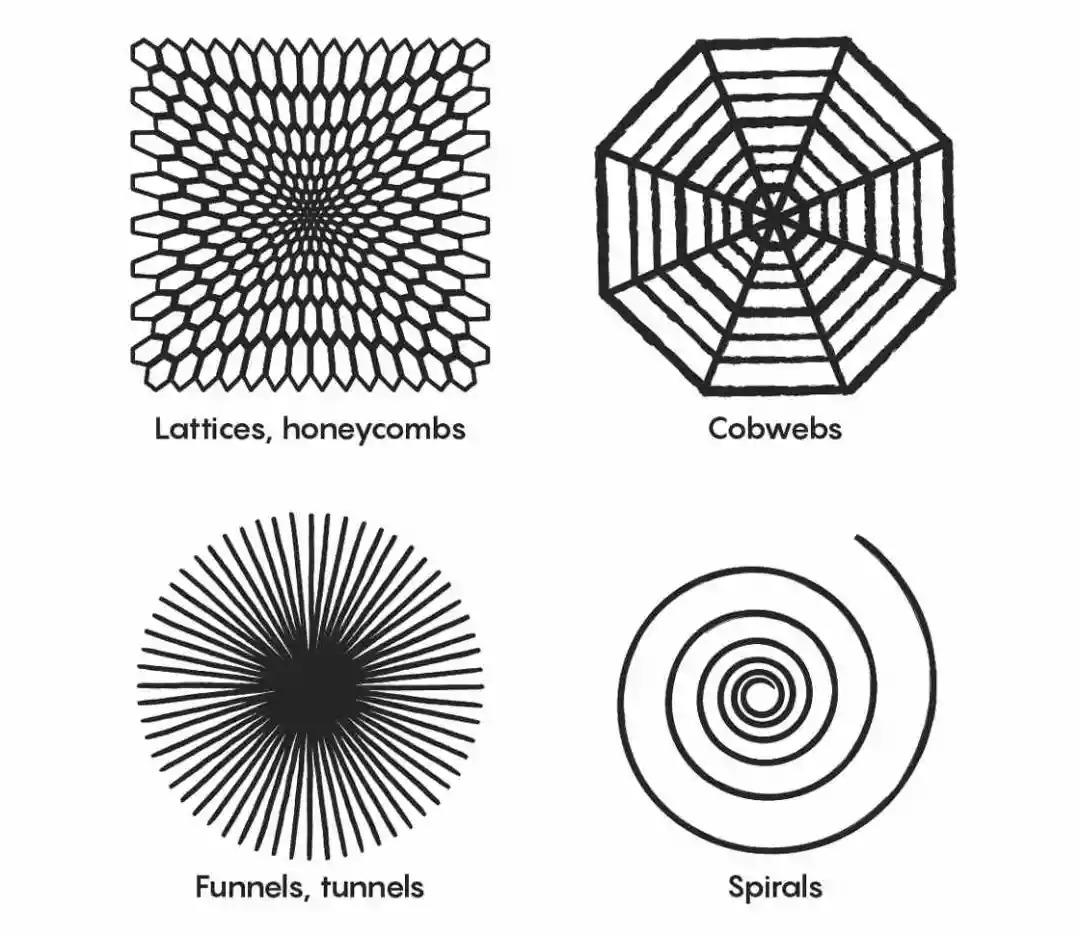

早在20世纪20年代,一位年轻的认知心理学家海因里希·克吕弗(Heinrich Klüver)就开始拿自己当小白鼠,做有关幻视的研究。要知道,好几十年后,哈佛大学的反主流文化大佬蒂莫西·利里(Timothy Leary)才开始亲身实验LSD和其他致幻剂的效果,并掀起了轩然大波。一天,克吕弗在明尼苏达大学自己的实验室里,咽下了一片乌羽玉纽扣,也就是一段乌羽玉仙人掌(Lophophora williamsii)的风干末梢。然后,他仔细地记录下这种草药对视觉的影响。在笔记中,他描述了一些一再出现的图案,令人震惊的是,这些图案与岩洞中原始人的壁画和胡安·米罗(Joan Miró)的油画非常相似。于是,他猜测,或许这种幻觉是人类视觉的先天特征。他把这些图案分为截然不同的四类,并命名为“形状常量”(form constants):网格状(包括棋盘状、蜂窝状和三角状)、隧道状、螺旋状和蛛网状。

图源:high times

大约50年后, 芝加哥大学的杰克·考恩(Jack Cowan)打算用数学方法重现这些幻觉图案,期待能从中发现揭示大脑回路秘密的线索。在1979年的一篇具有开创性意义的论文中,考恩和他的研究生巴德·埃尔门特劳特(Bard Ermentrout)就曾报告说,视觉皮层的第一层神经元的电活动模式,能够直接转译为人类受致幻剂影响下常常看到的几何形状。最近,考恩解释道:“大脑皮层固有连接方式的数学结构,决定了它只会产生这几种特定的图案。”也就是说,我们出现幻觉时看到的东西反映了大脑的神经网络架构。

(countyourculture.com/wp-content/uploads/2011/03/Ermentrout-Cowan79b.pdf)

但是,没人能够准确指出,大脑视觉皮层的固有连接回路究竟是如何产生了导致幻觉的电活动模式。

海因里希·克吕弗将幻觉图案分为四类:网格、蛛网、隧道和螺旋,并命名为“形状常量”。图源:Lucy Reading-Ikkanda/Quanta Magazine

一种全新的猜测则提供了另一种解释,那就是产生“图灵斑图”(Turing patterns)的数学机制。1952年,英国数学家和密码破译大师阿兰·图灵(Alan Turing)在一篇论文中提出了这种数学机制。该机制可以生成许多种生物界常见的重复图案,比如斑马鱼或老虎身上的条纹,或者豹子身上的斑点。科学家们早已知道,在大脑这样充满噪声的复杂系统里,传统的图灵机制很可能不会起作用。但考恩的一名同行,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的物理学家奈杰尔·戈登费尔德(Nigel Goldenfeld),却将原本的机制稍加改动,把噪声的因素考虑了进来。近来的两篇论文用实验证据支撑了这个“随机图灵机制”,认为它正是人们看到幻觉“形状常量”的原因。

出汗的蚂蚱

图源:YouTube

从本质上来说,我们“看”到的图像其实是兴奋的视觉皮层神经元构成的图案。我们视野中的物体发出或反射出光线,这些光线进入眼睛,在视网膜上聚焦成像,视网膜上一排排的光感受器细胞再把光转化为电化学信号。这些信号传递到大脑,激活视觉皮层的神经元,使其兴奋并形成一幅图案,通常情况下,这幅图案与视野中发光物体的图案类似。但有时候,不经外界刺激,视觉皮层中随机放电的神经元(即内部背景噪声)也能自发产生一些图案。研究者认为,如果吃了致幻剂或者因其他因素,导致大脑的正常功能紊乱,并放大神经元的随机放电,那么自发产生的图案就导致我们产生幻觉。

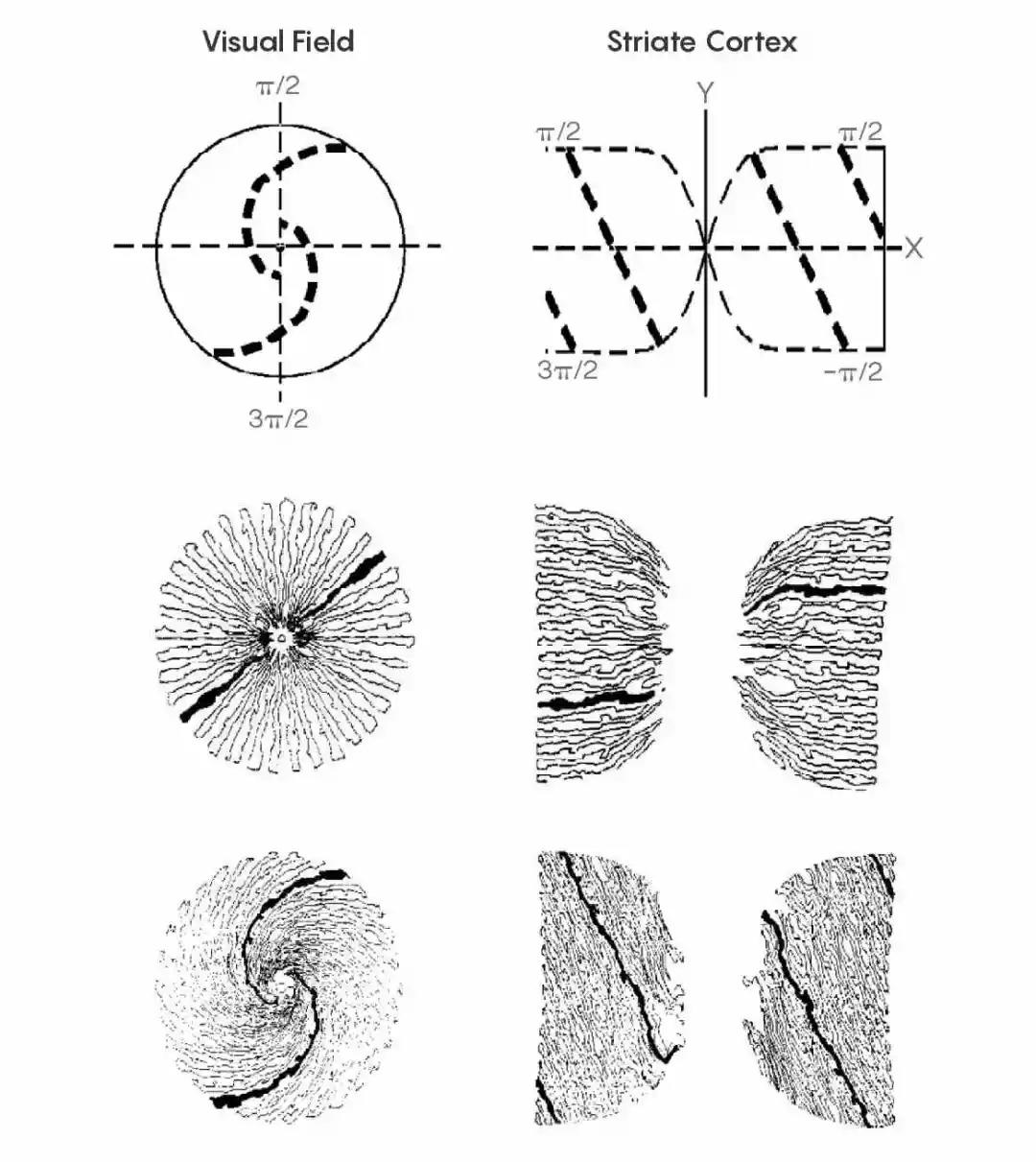

但为什么我们看到的形状是克吕弗细分出的那些呢?考恩、埃尔门特劳特和他们的合作者提出了一种广为接受的解释:视野在视觉皮层中纹状区的表征方式造成了这些图案的出现。“如果你打开某人的脑壳,看看活动中的神经元,你将不会像透过缩小镜那样看到一幅外界的真实图像,” 考恩的合作者之一、凯斯西储大学的皮特·托马斯(Peter Thomas)说道。托马斯解释说,当图像映射到皮层上时,就会产生某种坐标变换。如果激活和非激活的神经元构成了交替的带状图案,那么条带的方向不同,你就会看到不同的东西。如果条带指向某个方向,你就会看到同心圆环。如果条带的指向与上述方向垂直,那你就会看到射线或者形如隧道的图案从一个中心点放射而出——众所周知,濒死体验中通常会出现光从隧道尽头发出的幻觉。而如果条带的指向与上述方向成斜角,那你就会看到螺旋的图案。

上图显示了视野中看到的线(左半图)是如何与纹状皮层中的线(右半图)对应的。纹状皮层又名初级视皮层,负责对视觉信息进行直接处理。图源:Bressloff, P.C., Cowan, J.D., Golubitsky, M., Thomas, P.J., & Wiener, M.C. (2002). What Geometric Visual Hallucinations Tell Us about the Visual Cortex. Neural Computation, 14, 473-491.

但是,如果说像克吕弗“形状常量”这类几何图形幻视,是视觉皮层的神经元活动直接导致的,那么,问题来了,这种活动是怎么自发产生的,以及,为什么它不会让我们时时刻刻产生幻觉?随机图灵机制也许就可以解决这两个问题。

图源:reddit

阿兰·图灵的原始文章提出,动物身上的斑点图案是两种化学物质在同一个系统中扩散时发生相互作用而导致的。这与气体的扩散不同。将某种气体释放到房间里,它会均匀地扩散开来,直到处处密度相等。而这两种化学物质扩散的速率不同,导致整个空间变成了一块块截然不同的斑块,每个斑块里的化学成分都不同。其中一种化学物质充当激活剂,能够表现出某种独特的性质,比如斑点状或条带状的色素沉淀。另一种化学物质充当抑制剂,能够破坏激活剂的表达。

(www.dna.caltech.edu/courses/cs191/paperscs191/turing.pdf)

想象一下,有一片枯黄的干草上斑斑点点地爬着一群蚂蚱。如果你随机在干草地上点起几处火,由于草干得没有一丝水分,整片草地就会燃烧起来。这时候,火苗的热量烤得四下奔逃的蚂蚱浑身大汗、汗滴如雨,然后蚂蚱身边的草就会被汗打湿。火烧过后,在一片焦土之中,你就会发现一些周期性分布的黄色斑点——那就是被汗打湿的枯草幸存了下来。这个奇妙的比喻是数学生物学家詹姆斯·默里(James Murray)发明的,生动地阐释了传统图灵机制的作用方式。

(www.ams.org/journals/notices/201206/rtx120600785p.pdf)

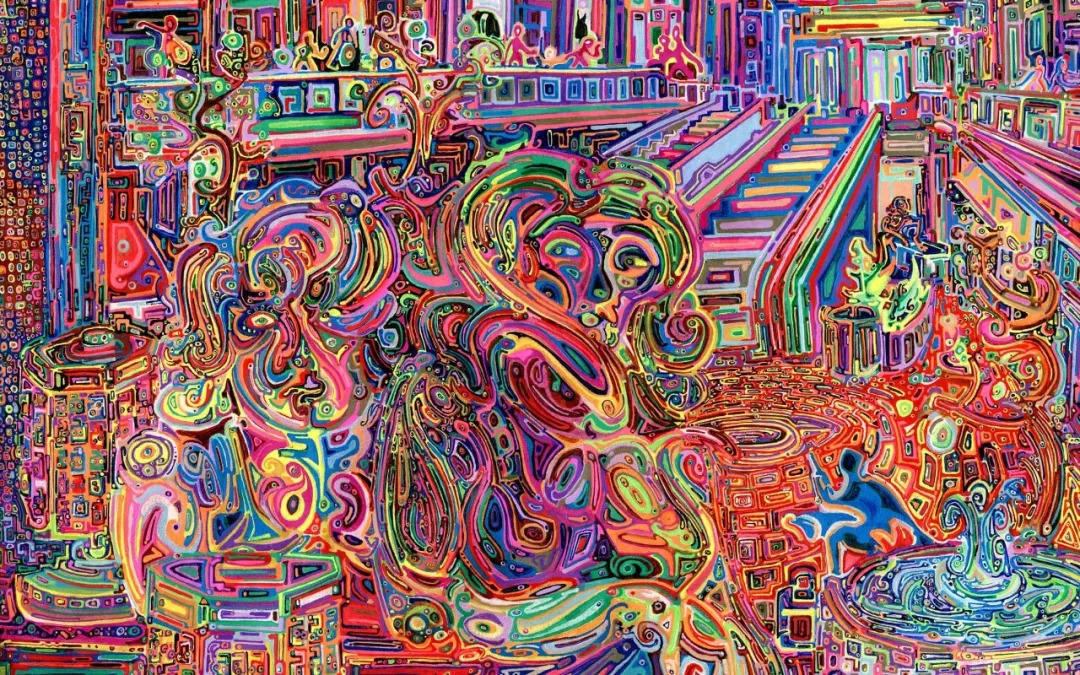

图源:Mariano Peccinetti

图灵承认,这个机制只是一个尝试解释真实图案如何生成的、极度简化的玩具模型,他从未将其应用在真实的生物学问题上。但这一机制提供了解决问题的思考框架,后人可以以此为突破口深入研究。至于大脑这个案例,考恩和埃尔门特劳特在他们1979年的论文中指出,神经元也可以描述为激活剂和抑制剂。激活剂神经元激励周围的神经元也燃烧起来,放大电信号,而抑制剂神经元则安抚周围的神经元,使信号衰减。研究者发现,在视觉皮层中,激活剂神经元更倾向于与临近的同伴相连接,而抑制剂神经元则更倾向于与远处的同伴相连接,形成一个更宽广的网络。这让人联想起传统图灵机制起作用的必要条件——两种扩散速率不同的化学物质。于是,在理论上,大脑皮层中的兴奋神经元就会自发在静默神经元之海中产生图案,它们或是呈条带状、或是呈斑点状地分布着。这些条带或斑点的方向不同,我们看到的幻觉就不同——网格、隧道、螺旋或是蛛网。

然而,尽管考恩认识到,视觉皮层中可能存在某种图灵机制,但他的模型没有考虑到噪声因素。所谓噪声,就是神经元的随机激活,它似乎能够妨碍图灵斑的形成。与此同时,戈登费尔德和其他研究者已经将图灵的思想应用在了生态学之中,将其作为捕食者-猎物动力学的一个模型。在这个模型中,猎物充当激活剂,努力寻求自身数量的增长,而捕食者充当抑制剂,用杀戮来控制猎物的数量。这么一来,它们二者就形成了类似图灵斑块的空间分布。戈登费尔德还研究了,捕食者和猎物数量的随机涨落会如何影响这些图案。他后来知道了考恩在神经科学方面的工作,立刻意识到他的洞见在那个领域同样有用。

长有眼睛和嘴巴的房屋

图源:The Daily Panel

作为一名训练有素的凝聚态物理学家,戈登费尔德喜欢跨学科研究,将物理学和数学中的概念与技术应用在生物学和演化生态学之上。大概10年前,他和当时的研究生汤姆·巴特勒(Tom Butler)正在思考,捕食者和猎物的空间分布会因为各自数量的随机涨落而产生何种变化,比如说,一群羊突然遭受了狼群的袭击会怎么样呢?戈登费尔德和巴特勒发现,如果某个种群的成员数量相当之少,那么随机涨落会造成很大的影响,甚至可能导致种群灭绝。这一发现决定了,生态学模型必须考虑随机涨落的影响,而不能仅仅满足于描述种群数量的平均状况。“一旦我知晓了如何在图案形成的过程中计算随机涨落的影响,”戈登费尔德说,“那很明显,下一步就是将其应用在幻觉问题上。”

在大脑中,随机涨落的不是狼和羊的数量,而是状态开启或关闭状态的神经元数量。如果某个激活剂神经元突然开启了,那它就会导致周围的神经元也开启。与之相反,如果某个抑制剂神经元突然开启了,那它会导致周围的神经元都关闭。由于抑制剂神经元之间的连接是长距离的,所以任何随机产生的抑制信号都比随机激活信号传播得快——这正是图灵机制所需要的条件。戈登费尔德的模型提出,兴奋神经元和静默神经元将形成图灵斑图一样的图案。他将其命名为“随机图灵斑图”。

(journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.84.011112)

然而,人类视觉要想正常工作,那么视觉皮层的主要驱动力必须是外部刺激,而非自身内部噪声涨落。那么,是什么阻止随机图灵斑图持续生成,并让我们免于持续产生幻觉呢?戈登费尔德和同事们解释说,即便神经元的激活是随机的,但它们的连接却不是。激活剂神经元之间的近程连接很稠密,而抑制剂神经元之间的远程连接则很稀疏,戈登费尔德认为这一现象抑制了随机信号的传播。他与合作者创造了两种不同的神经网络模型来测试这个假说。其中一种模型基于真实的视觉皮层,而另一种却是连接完全随机的通用网络模型。在通用模型中,神经元的随机激活持续放大为图灵效应,严重损害了正常的视觉功能。“随机连接的视觉皮层会被幻觉严重地干扰,”戈登费尔德说。在实际的视觉皮层模型中,内部噪声却被有效地抑制了。

内格尔·戈登费尔德,他提出了解释幻视的随机图灵机制。图源:Seth Lowe for Quanta Magazine

戈登费尔德提出,进化过程选择出了特定的神经网络架构,先天地就能抑制幻觉图案的产生:抑制剂神经元之间的稀疏连接使抑制信号难以长距离传播,破坏了随机图灵机制,从而使我们免于看到隧道、蛛网、螺旋等幻觉。沿神经网络传播的主导模式必然是基于外界刺激的——这对于人类的生存特别有用,因为危险的蛇出现时,你想要真切地觉察到它,而不想在这关键时刻被美妙的螺旋图案分心。

“如果视觉皮层里处处都布满了这种长程的抑制剂连接,那么形成图灵斑图的趋势就会压倒处理外界输入信号的趋势。这将是一场灾难,我们谁也不能在这种情况下活下来,”托马斯如是说。正因为抑制剂神经元之间的长程连接很稀疏,“这一模型才不会自发产生图案,除非你强制它们出现,比如在模拟中添加进致幻剂的作用。”

图源:Tumblr

实验结果已经证明,LSD等致幻剂似乎能够扰乱大脑中正常的滤波机制,可能会加强抑制剂神经元之间的长程连接,从而让随机信号得以放大为随机图灵效应。

(www.pnas.org/content/113/17/4853)

戈登费尔德与合作者尚未在实验中验证他们的幻视理论,但在过去的几年里,随机图灵斑图的确会出现在生物系统中的确凿证据渐渐浮现。2010年左右,戈登费尔德听说了罗纳德·韦斯(Ronald Weiss)所做的一项工作。韦斯是麻省理工学院的一名合成生物学家,他一直在为一些有趣的实验结果寻求合适的理论模型,并为之苦苦奋斗了好几年。

几年前,韦斯团队就开始用基因改造过的细菌生长细菌生物膜。这里面有两种细菌,分别表达一种信号分子。为了生长出传统图灵斑图,他们将荧光标记物添加到信号分子上,让激活剂发红光、抑制剂发绿光。实验的初始条件是一片均匀的生物膜,但随着时间的增长,一种类似图灵斑图的图案渐渐生成了,红色的波尔卡圆点散布在绿色的网纹之间(译者注:想想草间弥生的那些作品)。然而,红色圆点的分布却比豹子身上的斑点要杂乱无章得多。额外增加的实验也纷纷失败了,不能得到想要的结果。

图源:fineartamerica

图源:fineartamerica

戈登费尔德听说这些实验结果后,他猜测韦斯的数据或许从随机图灵机制的角度能够说得通。“我们没有接着尝试让这些图案更加规则、更少混乱,”韦斯说,“相反,我们通过与内格尔的合作认识到,这些图案实际上是随机图灵斑图。”上个月,韦斯、戈登费尔德与其他合作者最终在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表了他们的论文,此时距研究开始的那天已有17年了。

(www.pnas.org/content/115/26/6572.short)

生物膜之所以会产生随机图灵斑图,是因为基因表达过程充满了噪声。据以色列魏兹曼研究所的乔尔·斯塔凡斯(Joel Stavans)所言,噪声来源于细胞之间的差异,也就是说,虽然细胞的基因信息相同,但它们的表现却不同。在一篇最近发表的论文中,斯塔凡斯和同事研究了基因表达过程中的噪声何以产生随机图灵斑图。研究对象是蓝细菌,又名蓝藻,这是一类古老的生物,地球上的大部分氧气都是它们制造的。他们具体研究的是一种名为项圈藻的蓝细菌,这种单细胞生物结构简单,但能够一个一个连在一起形成一长串。一个项圈藻细胞能专精以下两种功能中的一个:一是光合作用,二是固氮作用,后者就是把空气中的氮气转化进蛋白质里。一串项圈藻群体中,会有一个固氮细胞,然后是10到15个光合作用细胞,接着再是一个固氮细胞,以此类推下去。这就是一种随机图灵斑图。在这个案例中,激活剂是一种蛋白质,这种蛋白质产生了正向反馈回路,以制造出更多同种蛋白质。但与此同时,这种蛋白质也制造出了其他蛋白质,后者扩散进相邻的细胞中,又反过来抑制了前者蛋白质的生产。这恰恰就是图灵机制的主要特征:一种激活剂和一种抑制剂互相对抗。在项圈藻案例中,噪声驱动了二者之间的竞争。

(journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2004877)

研究者认为,随机图灵机制能够在以上两种生物学背景下起作用,这增加了该机制在视觉皮层中发生的可信度。这些发现也证明了,噪声如何在生物体中起到关键作用。“在我们如何对计算机编程和生物系统如何工作之间并没有直接关系,”韦斯说,“生物界需要不同的框架和设计原则。噪声就是其中之一。”

根据编写萨特传记的作家安妮·科恩-索拉尔(Annie Cohen-Solal)的说法,萨特每天两包香烟(还不包括烟斗),超过一夸脱的酒精(葡萄酒,啤酒,伏特加,威士忌等),二百毫克安非他命,十五克阿司匹林,一批巴比妥酸盐,若干咖啡以及茶。图源:Thierry Ehrmann

有关幻觉,我们不知道的还有很多。1935年,让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)在巴黎试用了麦司卡林(乌羽玉中的一种有效提取物),发现它使自己的视觉扭曲了数周之久。房屋看起来“长满了眼睛和嘴巴,在朝我抛媚眼”,表盘像猫头鹰,而螃蟹则一刻不停地绕着他转。这些幻觉可比克吕弗的四类简单幻觉要高级多了。“幻视的早期阶段都非常简单,就是那些几何图案,”埃尔门特劳特说,但是当记忆等高阶认知功能参与进来后,“你开始看到更复杂的幻觉,并尝试理解它们。我相信你看到的所有东西都是大脑高阶区域更加兴奋之后而自发涌现出的已有记忆。”

回到20世纪20年代,克吕弗还研究过声称自己有触觉幻觉的被试,比如感觉到有蜘蛛网在皮肤上拂动。埃尔门特劳特认为,这可能是蛛网形的“形状常量”映射到了躯体感觉皮层。相似的过程同样可能发生在听觉皮层,这不仅能解释幻听,还能解释耳鸣。考恩同意这一点,他认为,既然大脑各处的连接方式是相似的,那么适用于“幻视的理论也同样适用于其他一切感觉”。

文/Jennifer Ouellette

译/斩光

校对/乔琦

原文/www.quantamagazine.org/a-math-theory-for-why-people-hallucinate-20180730/

本文基于创作共同协议(BY-NC),由斩光在利维坦发布